重新当选开始第二个任期的川普在2025年3月25日时发表了史上最长总统国会演讲:“美国回来了!”

这句话意味着什么?

——这句话肯定说的是共和党执政的时代,但到底“意味着回到门罗时代?还是回到尼克松时代?还是里根时代?”

在2025年5月17日于网络上举行的《中国基督教研究》2025年度会议上,第一场学术报告的主讲人李灵教授以这样一个问题开始引起读者的兴趣和思考。但比起这个问题,主讲人更加想探讨的是川普第二次当选后基督教能否重新主导美国社会——“美国回来了?”VS“基督教回来了?”

报告开始,李灵教授澄清说,当天分享的并非是学术文章风格的,更多的是对自己的一种观察和观点的分享。

他首先提到让川普大选时支持率大增、甚至赢得马斯克态度的180度大转弯的那张经典照片——2024年7月14日,川普在巴特勒市参与竞选活动时遭到不明枪手枪击,子弹惊险地擦过川普的耳朵,然而在短暂的惊慌后,川普反而站起来高举右拳高喊“Fight”。随后2024年11月5日的总统选举中,川普赢得了所有七个摇摆州,在选举团中获得了312张选票,在全国范围内赢得了2700个县,相比之下对手只有525个县,这使选举地图几乎完全显示为共和党的红色。

川普当选后进行了一系列十分鲜明的措施,他在2025年3月25日“美国回来了”为题的国会演讲中提及诸多自己的成就,比如行政成就和政府改革,在过去六周中,他签署了近100项行政命令,采取了400多项行政行动,创下了记录;比如移民与边境安全,驱除非法移民;比如反对“觉醒”政策和社会议题,签署命令使美国政府的官方政策认为只有两种性别:男性和女性等等。这些不少的措施是支持他的基督徒选民中所赞同的。与此同时,特朗普不止一次的公开提过他躲过刺杀背后的奇妙:“当时子弹离我只有八分之一英寸,在我转头的那个瞬间,他(枪手)并没有停止射击,这真是太神奇了。”

李灵教授在提及这些方面后,指出:“川普政治理念中的基督教复兴因素是非常明显的。”他列举说:我们不仅可以从他本人几乎在每一场的公开演讲中都提到“上帝”、“圣经”、“宗教自由”等,同时也可以从他第一任期间清楚看到他在践行“让美国再次伟大”(MakeAmerica Great Again)施政实践同时也推行了一系列与“使基督教在美国再复兴”举措,譬如:

1.2017年发布“宗教自由行政令”,允许宗教组织更自由参与政治,不因税法受限(特别是“约翰逊修正案”执行宽松)被视为“让教会恢复公共声音”。

2.2018设立“良心与宗教自由司”,专为医疗从业人员提供因宗教良心反对堕胎、跨性别手术等的法律保护被赞为“为信仰者撑腰”。

3.2020年又提出了“保护祷告权利”法案,强调公立学校中学生个人祷告权利不受干预,强化“信仰在公共场所不应被隐去”立场。 川普2025年2月6日在美国国家早餐祈祷会上进行视频演讲。(图:白宫官网)

川普2025年2月6日在美国国家早餐祈祷会上进行视频演讲。(图:白宫官网)

与此同时,川普还抓住机会不失时机地对司法体系进行大刀阔斧改革,为保守信仰“立下根基”:

1.任命3位最高法院大法官(戈萨奇、卡瓦诺、巴雷特),使最高法院倾向保守派(6:3),为2022年推翻“罗诉韦德案(Roe v.Wade)”奠定基础。

2.任命200多名联邦法官(终身职),多为保守派,长期影响社会道德议题,被称为“为信仰立法铺路”的司法策略,福音派视其司法任命为“政治上的属灵争战胜利”。

同时川普强化了基督教信仰的道德与文化议题立场,比如坚决反对堕胎、LGBTQ等:

1.堕胎问题是美国社会的一个十分重大的议题,许多保守的政客为了选票也不得不在这议题上妥协或者含混搪塞。但是川普立场坚定、旗帜鲜明。川普还亲自参加2020年的“生命游行”(March for Life)并公开演讲标志着他成为首位参加这一年度反对堕胎集会的美国在任总统。

2.限制对计划生育组织(Planned Parenthood)拨款,禁止海外堕胎资金,强调亲生命(Pro-life)立场。

3.性别与家庭问题上,他反对跨性别军人服役;限制跨性别者使用卫生间政策,坚定回归“圣经中的性别与婚姻”秩序。

4.教育政策上,他鼓励“选择学校自由”,包括基督教学校支持家长权利与信仰自由。

2025年川普开始第二任任期后,他继续做出许多类似的措施,譬如:

1.2025年2月,特朗普签署行政命令,成立了“消除反基督教偏见工作组”,旨在调查并应对联邦政府内部对基督徒的偏见。司法部长帕姆·邦迪(Pam Bondi)在启动仪式上表示:“保护基督徒免受偏见不是偏袒,而是维护法治。”该工作组的成立引发了关于政府是否应优先保护特定宗教群体的争议。

2.2025年5月1日,特朗普签署行政命令,成立了“宗教自由委员会”,旨在调查并推动保护美国宗教自由的政策。该委员会计划于2026年7月4日之前完成工作,除非被延长。委员会的成员主要来自福音派基督教界,包括副主席丹·帕特里克(Dan Patrick)、本·卡森博士(Dr. Ben Carson)、菲尔·麦格劳博士(Dr. Phil McGraw)和牧师宝拉·怀特(Pastor Paula White)等人。然而,批评者指出,该委员会主要代表白人福音派和基督教民族主义者,忽视了其他宗教群体的声音,可能模糊教会与国家的分离原则。

“很多老基督徒看川普人生的见证,觉得太不像基督徒了,但是他的做法确实是在复兴宗教,比如他的这些举措。”对于这些措施,李灵教授总结说。 2025年3月19日,川普接受信仰领袖们为其祷告。(图:白宫官网)

2025年3月19日,川普接受信仰领袖们为其祷告。(图:白宫官网)

但与此同时,他还说到,在福音派为川普的这些作为大声欢呼的同时,也有一些神学家或教会领袖对这种“将川普与基督绑定”的说法和做法持谨慎态度,他们提醒说,将某位政治人物等同于或代表耶稣基督的使命是危险的,因为这可能混淆了属灵国度与地上国度的界限。他们强调,信徒的盼望应当放在基督再来,而不是某位政客;而更加令人担忧的是出现了政治与宗教的混合危险趋势:“基督教民族主义”(Christian Nationalism)是一种近年来在美国抬头的思潮,主张美国是“为神而设的国家”,应恢复基督教文化与价值。这种运动中,川普被视为一种象征或工具,而“带着基督回白宫”这样的口号也源于此类运动的情感表达。

而川普这一系列的措施和奥巴马直接相关,福音派普遍认同的是奥巴马当政之后推动了去基督教化(de-Christianization)的日程,这基本上就是近年来在美国一些保守派、尤其是福音派基督徒圈子里频繁出现的观点。这种观点认为奥巴马执政时期(2009-2017)推动了一个使美国远离其“基督教根基”的政治与文化方向。比如:

2004年,奥巴马在民主党全国大会演讲中提到“我们不仅是一个基督教国家”,强调多元信仰国家,开启“信仰政治”话题;

2006年,出版《无畏的希望》(The Audacity of Hope),称赞基督教伦理但强调政教分离,展现个人信仰但主张宗教中立;

2009年,就职后强调“宗教多元性”,拜访穆斯林国家,发表开罗演讲,强化与伊斯兰世界对话,引发“去基督教”质疑;

2010年,通过《奥巴马医保》,要求医疗服务提供避孕方案,引发宗教自由与良心冲突讨论;

2012年,公开支持同性婚姻合法化,被许多保守基督徒视为违背圣经立场;

2015年,最高法院通过同性婚姻合法化(Obergefell v.Hodges),被称为“圣经与宪法决裂的标志”;

2016年,奥巴马任内“nones”(无宗教认同)比例达到23%以上,美国正式进入后基督教文化时代。

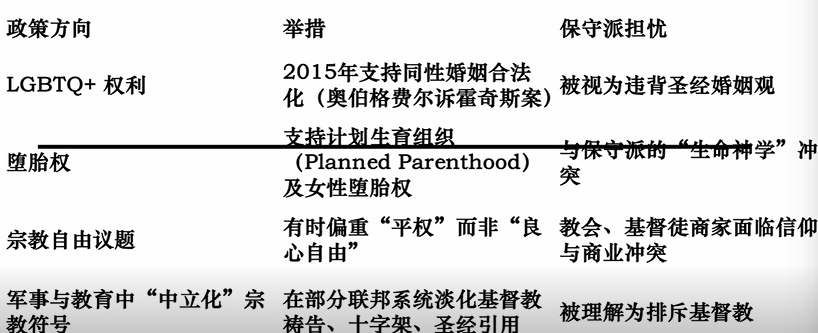

从上述奥巴马在任内的几项举措来看,虽然没有立法“反基督教”,但政策倾向更“多元、中立、世俗化”。奥巴马政府确实推动了一些被保守派视为“去基督教化”的政策,从而引发了基督教保守派的强烈不安,尤其是以下这些措施:

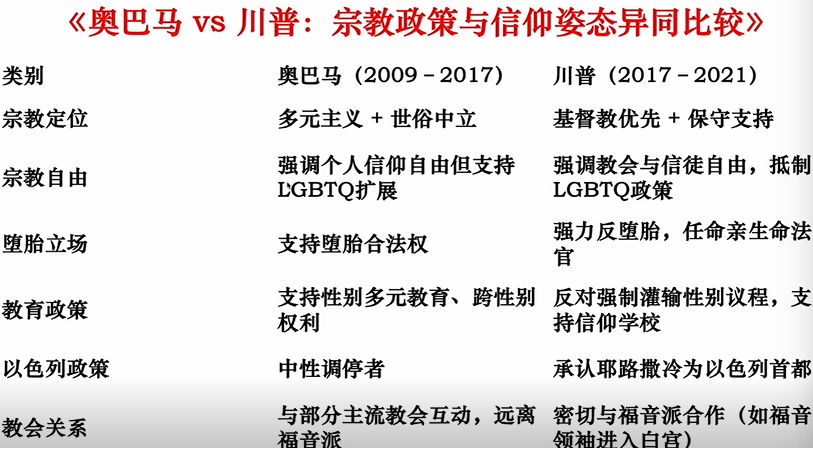

正是因此,当下川普的很多措施被支持他的一些基督徒选民所欢迎,双方的对比明显:

李灵教授谈到,基督教不是美国的国教,从这个角度而言美国并非基督教国家,但是美国历史上许多“强大”时刻,都与数次“Great Awakening”基督教的属灵复兴运动一再确立美国“基督教价值观”为精神动能密切相关,比如在17世纪的清教徒建国时期、19世纪的南北战争前后、以及冷战时期、1950-1980代等。而川普第二次当选后基督教能否重新主导美国社会呢?

对此问题,李灵教授从三个方面进行思考和阐述:

一、美国基督教还能“复兴”如前吗?

二、美国再强大一定依靠基督教的“复兴”吗?

三、在全球化的今天,过于强化“基督教复兴”会不会再度引发“文明的冲突”?

一、美国基督教还能“复兴”如前吗?

“很难乐观了。”对此问题,李灵教授明确地回答说。

他介绍说,基督教从欧洲到美国后,算是“喘了一口气”,因为尤其是启蒙运动和二次世界大战,基督教被影响深远,不能再主导欧洲社会了,但到了美国,基督教重振旗鼓,有机会继续统领这块新大陆。不过近几十年也发生很多变化,美国人口宗教身份变化根据(皮尤研究中心、巴纳研究所)提供的数据发现(2007—2023),美国再度“基督化”的前景不容乐观:

基督徒比例:78%→63%(2007)

无宗教认同(Nones):16%→30%+

年龄分布图:越年轻越非基督徒

18-29岁群体中,“无宗教”已超基督徒

社会议题支持率鸿沟加大(基督徒VS非宗教者)

李灵教授提到最近几年在美国很火的一本书:《我为什么恨教会,爱上帝》,作者是一位20多岁的青年,这也侧面反映了当前美国人对宗教的看法,本来基督教发展历史上每一次大规模的反教运动都是针对教会,当下也有这种趋势;同时在堕胎、同性婚姻等社会议题上,基督徒和非基督徒之间的分歧也越来越大。

在当下,传统福音派信仰在公共议题上束手无策,显示出基督教影响力的下降,尤其在以下几个议题上,媒体与流行文化越来越成为美国主流文化挑战或忽视圣经立场:

1.性别与婚姻问题上,原本应该是一男一女、性别二元,现在越来越多人支持同性婚姻、跨性别身份、性别流动;

2.生命议题上,胎儿有生命价值,可是现在却支持堕胎合法权,视为女性权利;

3.教育权,父母应承担教导子女信仰的责任,可是国家课程中排除基督教道德规范(如演化、性别平权等)。

并且,大多数影视、综艺、社媒平台排斥“圣经道德”;教会常被塑造成反现代、反科学、偏执的形象。

那么,川普是否真的能“复兴基督教”呢?李灵教授从以下几个方面进行了简单评估:

1.政策支持

多项措施确实有利于保守基督教立场,在宗教自由与道德议题上发力明显。

2.政治影响

赢得基督教右派选民信任,也使福音派更强势进入政治舞台。

3.神学深度

虽有象征行动,但个人属灵生命与福音本质并未深入体现。

4.反效果

某些信徒将福音与政权绑定,导致教会被政治标签化,失去福音的独立性与超越性。对此,他尤其以一句形象的话强调说,“失宠”不一定就是“失败”;但是“争宠”一定会导致“失败”,即基督教一定要意识到即使可能在主流社会中不再像过去一样有影响力但并非意味着基督教失败了,但是如果用政治等各种方式来想重新夺回曾经地位的话,那么基督教在社会和人心中就一定会遭遇“失败”。

二、美国再强大一定依靠基督教的“复兴”吗?

对此问题,李灵教授以多个方面的对比来让人看到“让美国再强大VS神国再复兴”二者的维度是截然不同的。

核心目标不同:前者是国家强盛、安全、经济繁荣,而后者是信仰复兴、公义文化、属灵觉醒

动员对象不同:前者是选民联盟、保守派、基层白人,后者是教会、门徒群体、信徒家庭

依靠手段不同:前者是选票、法律、媒体、文化战,后者是福音、圣灵、门训、悔改与祷告

对权力认知不同:前者谋求政治权势和经济霸主,后者服事他人、谦卑为大

追求的成就不同:前者谋求军事实力、文化影响,后者追求圣洁生命、灵魂得救

实施的主体不同:前者是国家(美国)优先,后者是神的国度超越一切政体

实现的途径不同:前者是斗争、竞争、胜利,后者是十架、忍耐、爱敌

各自的使命不同:前者重夺对世界的主导权,后者是宣讲福音、行公义、爱怜悯

他提到,当今美国是宗教多元、文化碎片化的社会,无法再由单一宗教主导所有价值观;并且年轻一代(18-29岁)“无宗教者”已超过基督徒,可以说社会背景和数十年前大为不同,基督教群体应当思考如何通过自己生命的见证为社会提供道德价值与社会服务来影响国家,而不是利用政治权力强行“夺回文化”;并且若以“恢复基督教主流地位”为“强国”唯一前提,可能引发排他性、激化社会分裂,在国际上极有可能引发“文明的冲突”,这是尤为值得避免的。

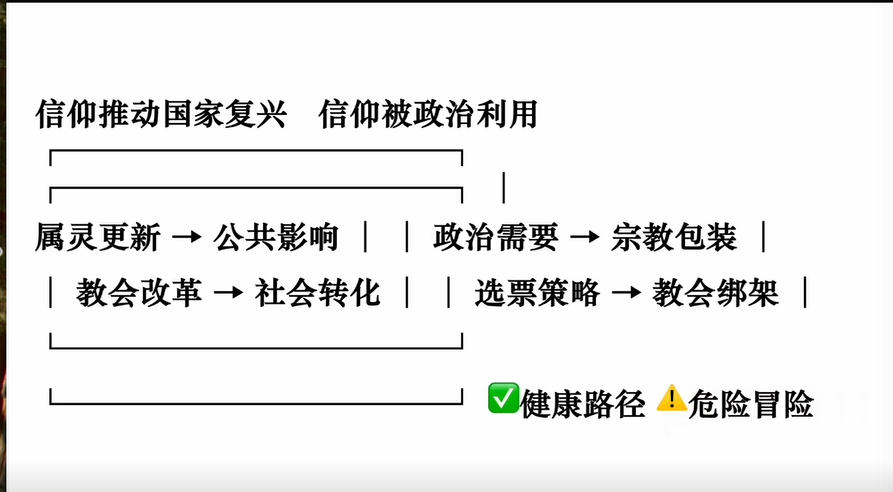

李灵教授以一张图让听众清楚信仰推动国家复兴,和信仰被政治利用的路径的对比,前者主要是透过属灵更新带来公共影响,教会改革引领社会转化,这是健康的路径,而后者则是出于政治需要,而进行宗教包装,以及为了选票策略来绑架教会,是非常危险的冒险。

李灵教授说,历史上有过清教徒建国体现出的基督信仰推动社会制度、和大觉醒运动中,基督信仰带来社会良心觉醒与教育改革的正面见证,但也有过德国纳粹中出现过的扭曲的宗教民族主义导致灾难的真实案例,因此我们可以得出结论:

信仰应成为国家复兴的根基,但不是国家强盛的工具;

复兴应从教会开始,扩散影响社会,而不是从权力开始控制文化。

三、在全球化的今天,过于强化“基督教复兴”会不会再度引发“文明的冲突”?

对此话题,李灵教授提到“9.11”反恐导致宗教和文明的冲突的先例。2001年9月11日发生了震惊世界的“9.11”事件的5天后,当时在任的布什总统在安德鲁空军基地向媒体发表讲话时说:“这场十字军东征,这场反恐战争将持续一段时间。”(“This crusade,this war on terrorism is going to take a while.”)

这句话中的“crusade”一词在英语中有双重含义:一方面,它可以指“正义的奋斗”或“道德上的运动”;但另一方面,在中东与伊斯兰世界语境中,这个词与中世纪欧洲基督教国家发动的宗教战争(十字军东征)直接关联——这些战争曾导致大规模流血与宗教冲突。因此,这个词在阿拉伯与穆斯林世界引起了强烈反应,被视为美方将反恐战争宗教化、视为“基督徒对穆斯林的战争”宗教战争象征,甚至成为基地组织等极端组织煽动圣战宣传的借口。

当时,美国白宫很快意识到这个词的敏感性,后来再没使用“crusade”来形容反恐战争。布什政府随后强调战争是针对恐怖主义,而不是伊斯兰宗教。布什总统本人也多次公开声明“伊斯兰是一种和平的宗教(Islam is peace)。

李灵教授介绍说,布什作为福音派信徒,他在演讲中常用带有宗教色彩的词汇(如“光与暗的斗争”、“善与恶的战斗”),这反映出一种美国保守派政治中常见的“使命论”。但是“十字军”这个词汇在伊斯兰世界,是一段帝国压迫和宗教仇恨的历史记忆,而将战争或国家政策包装为“属灵使命”容易造成政教混合与误导性的神权叙事,这会为极端化、误解和国际冲突火上浇油。

今天这样的历史先例仍旧对我们有极大的提醒和借鉴意义。李灵教授最后提醒说,当前川普发动的贸易战是否会引发类似911之后的文明冲突,尤其是针对东方各国的文明,是值得谨慎的,我们也需要持续关注美国基督教重新复兴带来的社会效果。

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。